地域学校協働活動推進員(コーディネーター)等研修会(実施報告)

実施日:令和5年10月31日(火)

事 業 報 告

~コミュニティ・スクールが浸透してきた今、コーディネーターの役割とは~

コミュニティ・スクールが浸透してきた今における、地域学校協働活動推進員の役割について理解を深め、 演習等を通して地域学校協働活動を継続・発展させる力を身につけるとともに、ネットワークの構築を図ることを目的として実施しました。市町村担当者やコーディネーターを中心に24名が受講しました。

【講義】「コミュニティ・スクールが浸透してきた今、コーディネーターの役割とは」

【講師】一般社団法人とちぎ市民協働研究会 代表理事 廣瀬 隆人 氏

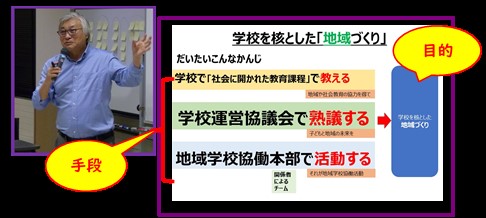

知らないこと、分からないこと、覚えなくてはならない言葉が多すぎることや、漢字とカタカナでいたずらに混乱させられていること、また、手段と目的をはきちがえがちであることについて、とても分かりやすく指導していただきました。

[廣瀬 隆人 氏]

<講義要旨>

◆「学校を核とした地域づくり」の目的は、「学校を支援したり、子どもの育成に関わったりすることによって、地域住民のつながりを作り、強めること」である。学校運営協議会も地域学校協働本部も、会議をして何かを決めることが目的ではなく、会議をしたり、事業をしたりすることによって、人のつながりを強めて仲良く暮らしていけるようになることが目的であること。

手段は、学校支援や応援でもよい、どんなことでもよい。目的は、地域の人たちのつながりを強めること。

◆何か、新しいことをしなくてはならないのではなく、既に学校で行われている地域連携や地域とつながる事業や授業を生かして展開することが必要。新しい気持ちで行うということ。

◆今までと異なる学校運営をするのではなく、学校はこれまでのように学校長と教職員集団が責任をもって教育活動をすること。地域の人々の声を聴きながら運営することは必要であるが、地域の人たちの言うとおりにするということではない。

◆教員の仕事や負担が増えるということはありません。副校長、地域連携担当教員の負担は多少増えるが、それは、すべ

てを自分たちでやろうとするためである。大切なことは、意見は聴くけれど、ブレない教育観をもって、説明を尽くし、協力を求めること。今まで通りにきちんと教育実践を進めるということが大切。

参加者は、「学校を核とした地域づくり」についての理解が進み、コーディネーターとして地域との関わり方を改めて考える機会になりました。

【演 習】

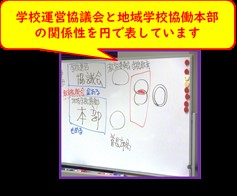

午前に参加者から出された課題を全体で共有しました。「学校運営協議会※以下協議会」と「地域学校協働本部※以下本部」を設置した担当課同士の関わり、また、協議会と本部の構成員や会議の重なりについて、廣瀬先生は、分かりやすく円で表し、自身がこれまで関わってきた多くの事例をもとに助言いただきました。

[演習の様子]

[学校運営協議会と地域学校協働本部の関係性を円で表しています]

<回答要旨>

協議会と本部に重なりがなければうまくいかないが、2つの組織で構成員や会議が重なっているなら、まずは、会議を合同で開催してみること。そのためには、会議をそれぞれで開催する負担のエビデンスを20個位挙げ、多数決ではなく、一人ずつ説得すること。2つの組織を合併するのには時間がかかるので、組織は2つのまま、会議は合同で行う。これだけで飛躍的に進むということでした。

【受講者の声】

◆地域学校協働活動は、何のため?という問いに、明確に『地域づくり』であると言っていただけたことで、これまでもやもやしていたものが、クリアになった。地域の人たちが手を取り合って仲良く共生することを目標にしていきたい。

◆コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的にとうたいながら同一で行っていた。そのことが間違いではなく、後押しをしていただいたと考える。

◆地域づくりについて具体的な事例を挙げながら説明していただき、改めて『人のつながり』をつくることなのだと学ぶことができた。どうしても新しいことをしないといけないと思ってしまう人がいると思うので、そうではないことを伝えていきたいと思う。学んだことをしっかり市町村に還元したい。

【受講者の評価】

A (有意義) 91%

B (どちらかといえば有意義) 9%

C (どちらかといえば有意義でない) 0%

D (有意義でない) 0%

【担当者から】

学校も地域も最終的な目的である「地域住民のつながりを作り、強めること」に向かうための手段として「学校運営協議会」「地域学校協働本部」があると考えれば、コーディネーターと学校関係者が方向性を共有できる研修会が今後必要になると感じました。「地域づくり」は「人のつながり」を作ることなので、それをコーディネートするコーディネーターの役割は、ますます重要になってくると思いました。