子育て・家庭教育相談担当者研修会Ⅰ(実施報告)

実施日:令和5年9月29日(金)

会 場:ビッグルーフ滝沢 You Tubeライブ配信

事 業 報 告

発達障がいと不登校~具体的な支援で広がる可能性~

発達障がいと不登校について理解を深め、家庭を含めた当事者への具体的な支援について学び、相談員や支援者としての対応力を高めることを目的として実施し、家庭教育・子育て支援に携わる様々な業種から285名の参加いただきました。

【講義】「発達障がいと不登校 具体的な支援で広がる可能性」

【講師】常磐大学 人間科学部 心理学科 教授 秋山 邦久 氏

今年で7回目となる秋山先生のお話は、話術が素晴らしい上に、とても分かりやすく具体的ということもあり、回を重ねるごとに参加者が増しています。

<講義要旨>

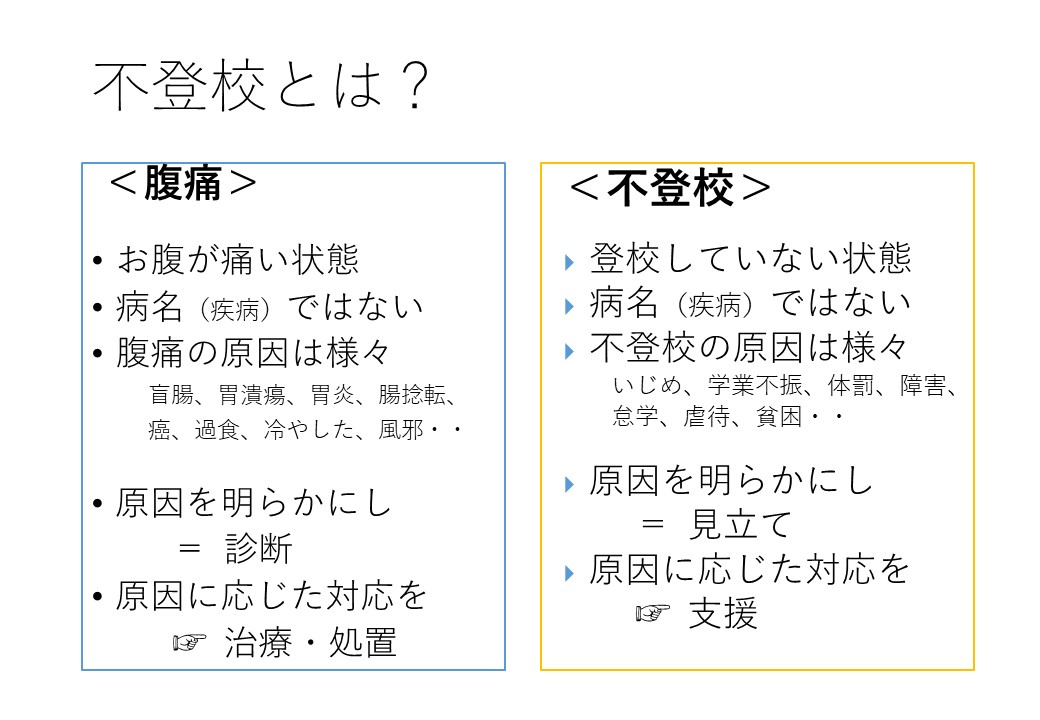

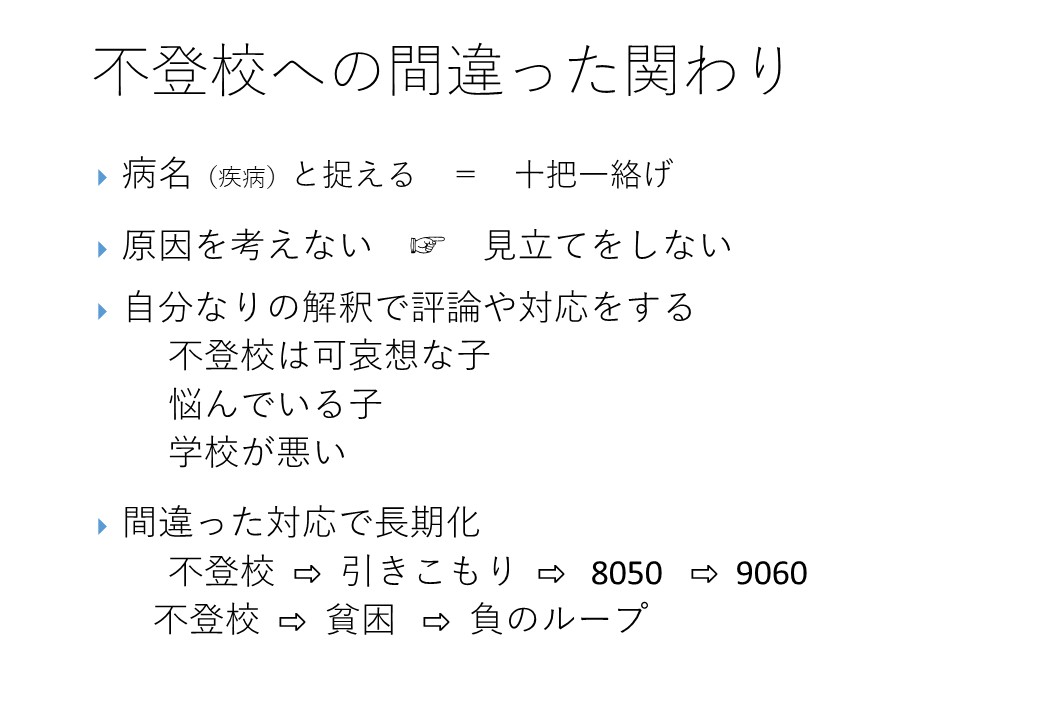

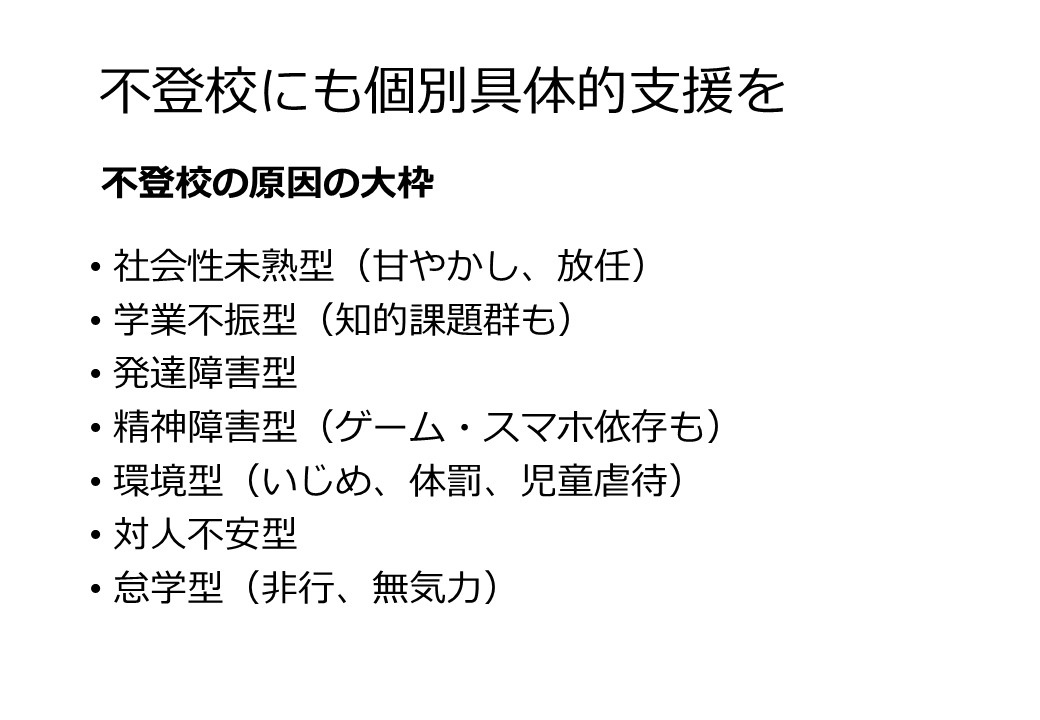

◆「不登校」を考えるとき、「腹痛」を例に考えると分かりやすい。例えば、「腹痛」とは、お腹が痛い状態であり、病名ではない。そして、その原因は、盲腸かもしれないし、胃潰瘍、胃炎、腸捻転、癌、過食、冷やした、風邪…等々考えられることがたくさんある。その原因を明らかにし(診断)、原因に応じた対応(治療・処置)をする。それと同様に、「不登校」とは、登校していない状態であり、病名ではない。その原因は、いじめ、学業不振、体罰、障がい、怠学、虐待、貧困…等々考えられることがたくさんある。その原因を明らかにし(見立て)、原因に応じた対応(支援)をする必要がある。ところが、「不登校」を病名ととらえ、十把一絡げにしてしまい、原因を明らかに(見立て)せず、「心」「親」…のせいにするなど、自分なりの解釈で間違った対応をしてしまい、問題が長期化し、負のループへと移行してしまうことが多い。

[講義資料]

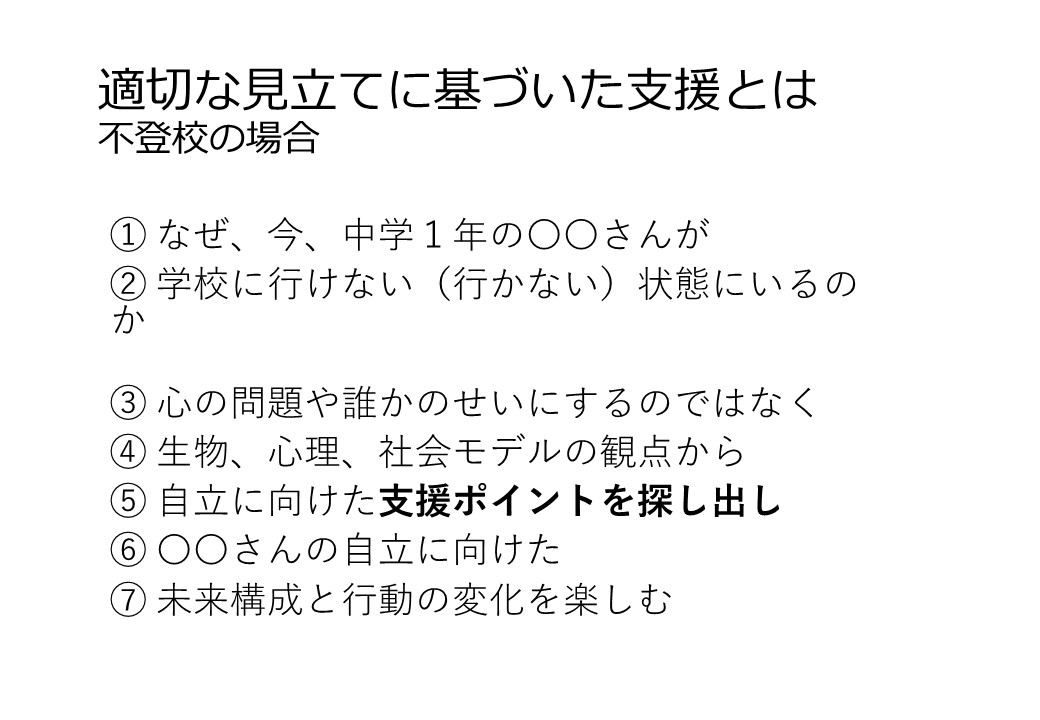

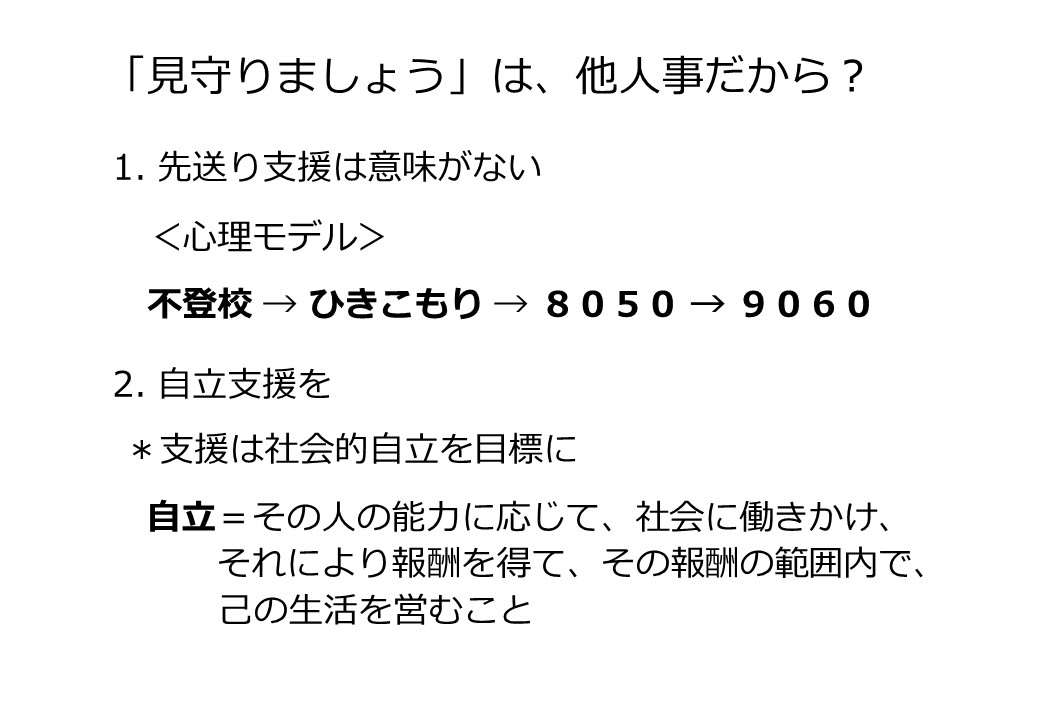

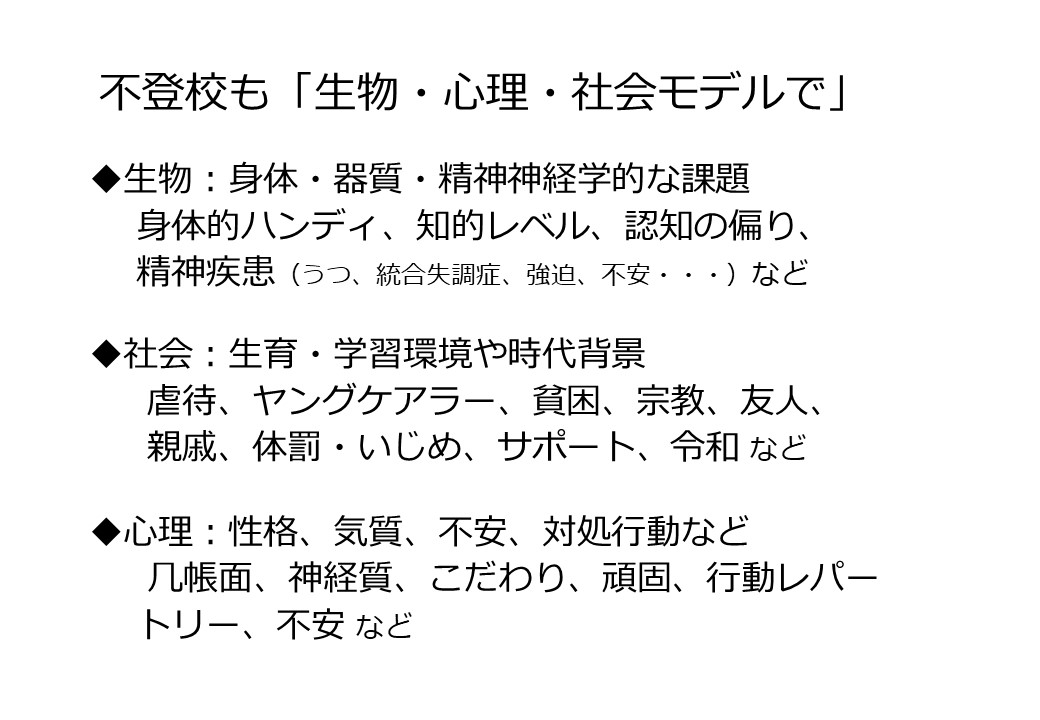

◆「見守りましょう」で支援を先送りにせず、適切な見立てに基づいた自立に向けた支援をすることが求められる。◆不登校の原因の8割が発達障がいと言われている。その他にも下記のような原因がある。それを、さらに、「生物・心理・社会モデル」で捉え(見立て)、具体的に支援していくことで、子どもたちの持つ可能性を引き出し、自立へ導くことができる。

[講義資料]

【事例研究】

午前の講義に続き、「発達障がい」への具体的な対応の仕方や、会場参加者からの事例に対し、考え方や対応について、ご助言いただきました。

[秋山先生の話に聞き入る参加者]

【受講者の声】

◆私たちは、不登校や行動面などで困っている子どもたちを何とかしたいと思うが、その思いが強くなればなるほど、主役である子どもたちを見失いがちだと改めて感じた。よかれと思って行う支援が、本当にその子のためになっているのか、踏みとどまって考える勇気や余裕をもちたい。

◆「不登校の8割が発達に特性のある子ども」と聞いて、その関連性に深く興味を持った。不登校にはたくさんの原因があり、一人ひとりに応じて対応を変えること、昔のように共感や愛情をかけるだけではだめ、見守って寄り添うだけでは支援になっていないということ、出だしから目から鱗だった。具体的支援を各機関が行うことで変化が起き、その子が持っている力を潰すことなく引き出していけるのだと思った。

【受講者の評価】

A (有意義) 98.1%

B (どちらかといえば有意義) 1.9%

C (どちらかといえば有意義でない) 0%

D (有意義でない) 0%

【担当者から】

今回のテーマである「不登校」と「発達障がい」の児童生徒は、少子化とは反対に増え続け、毎年、過去最高を更新しています。原因や困り感は一人ひとり違うことについて、目から鱗が落ちたという参加者からの感想が多く寄せられました。不登校、発達障がいが過去最多となっている今、個別具体の支援で、子どもたちのもつ可能性を広げるということを、関わる者すべてが理解し対応にあたる必要があると感じました。

【受講者の声】

◆私たちは、不登校や行動面などで困っている子どもたちを何とかしたいと思うが、その思いが強くなればなるほど、主役であるちだと改めて感じた。よかれと思って行う支援が、本当にその子のためになっているのか、踏みとどまって考える勇気や余裕をもちたい。

◆「不登校の8割が発達に特性のある子ども」と聞いて、その関連性に深く興味を持った。不登校にはたくさんの原因があり、一人ひとりに応じて対応を変えること、昔のように共感や愛情をかけるだけではだめ、見守って寄り添うだけでは支援になっていないということ、出だしから目から鱗だった。具体的支援を各機関が行うことで変化が起き、その子が持っている力を潰すことなく引き出していけるのだと思った。